科研費研究の紹介 Vol.2 ~経済学部 鎌田真弓 先生~

名古屋商科大学では科研費を取得して研究活動を行っている教員を取材し、その研究内容を公開します。

今回はその第2弾として、鎌田真弓先生の研究を紹介します。

教員・研究者の紹介

研究のテーマ

研究課題名【アラフラ海地域における移動と境界管理の相克「経験知」からみる越境の力学】

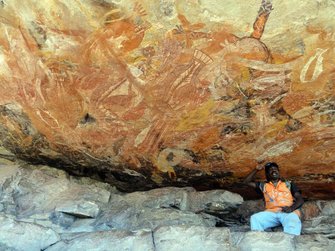

オーストラリア北部に広がる海域(インド洋・ティモール海・アラフラ海・珊瑚海)では、オーストラリアへの入植(註1)が始まる前の17世紀頃から、インドネシア(註2)各地からやって来た漁師たちがナマコを獲っていました。オーストラリア先住民との交流もあって、彼らの土地でナマコを茹でて干ナマコを作っていたことも知られていて、現在に至るまで、干ナマコは高級食材として中国に出荷されています。また、明治時代から太平洋戦争前まで、多くの出稼ぎの日本人(大半は和歌山県出身)が真珠貝漁をしていました。この海域で真珠養殖を始めたのも日本人が最初です。このように、オーストラリア北部の海は豊かな漁場であり、交易の場であり、人々の「生活の海」だったのです。

ところが現在では、オーストラリア、インドネシア、パプア・ニューギニア(註3)、東ティモール(註4)といった国々が、領海や大陸棚や排他的経済水域を主張し、外国船による不法操業や密入国を取り締まっています。大陸棚での天然ガス・油田開発も始まっています。海は目に見えない境界で分断されてしまったのですが、それでも人々は海を越えて移動しています。

今回の研究では、オーストラリアやインドネシアを専門とする10人の研究者が、それぞれが精通する地域社会に出向いて調査し、漁民や出稼ぎ労働者、あるいは密航者の視線から「境界」の有り様を研究しています。

註1:英国はニューサウスウェールズと命名して1788年に現在のシドニーに入植を開始しました。当時はまだ大陸全体の形はわかっておらず、大陸の北西部はノバホーランディア(新しいオランダ)と呼ばれていました。

註2:その当時は「インドネシア」という国も地域もありませんでした。

註3:パプアとニューギニアは1975年に独立するまで、オーストラリア領でした。

註4:2002年独立。

身近な問題への影響

世界地図には国境線が引かれていますが、実際にその線を見ることはできません。ところが、私たちが海外をする時には空港で出入国の審査を受けなくてはなりませんし、戦火を逃れた難民ですら自由に国境を越えることはできません。海の上の境界はもっと複雑で、その境界線を無視して漁をすると不法操業として捕まってしまいます。土地や水域や資源を利用する権利は誰のものなのでしょうか。土地や資源を共有することはできないのでしょうか。生活を営む人々の視点から、資源利用や環境保全や国境管理などの国際問題を考えます。

実際の講義への応用

「オーストラリアの社会と文化」「異文化コミュニケーション」「アジア太平洋地域と日本」という講義を担当しています。国家間関係だけでなく、人と人の関係や交流に焦点をあてて、多文化共生の在り方や、国際社会の一員として貢献する方法を受講生と一緒に考えたいと思います。

科研費とは

科研費(科学研究費補助金)は全ての研究分野にわたり、あらゆる「学術研究」を発展させることを目的とする研究助成金です。相互審査(ピア・レビュー)を経て、独創的・先駆的な研究と認められた事業のみが助成金対象として採択されます。名古屋商科大学では科研費研究による研究テーマや実績について広く公開します。

- 名古屋商科大学「科研費の細目別採択件数で全国第9位にランクイン」

過去問題

過去問題

イベント

イベント

入試情報

入試情報

ネット出願

ネット出願