「(株)日本経営プレゼンツ・ビジネスプランコンテスト」を開催!《マーケティング論》

商学部学部長の小野裕二教授が担当する1年生向けの「マーケティング論」では、顧客を得るために必要な「売れる仕組みづくり」を考えることで、商学部の学びの根幹となる知識とスキルと態度を磨くことを目指します。最終日の講義は、ビジネスモデルに悩む主人公のケースについてのディスカッションから始まりました。次に、これまでの学びの集大成として、学生一人ひとりが考えたビジネスプランを発表し、討議しました。さらに、(株)日本経営様からの協賛という形でご支援を受け、大手IT企業の(株)大塚商会様にてご活躍の5名のコンサルタントの方々を審査員としてお招きし、授業内プチビジネスプランコンテストを開催しました。授業を通して、AIやIoTを駆使して社会問題を解決するビジネスのあり方を学びました。

ビジネスモデルに悩む主人公のケースを通して学ぶハーバード流の授業スタイル

名古屋商科大学では、ハーバード大学の授業方法「ケースメソッド」を取り入れています。問題に直面した主人公の立場に立って、「自分ならどうするか?」を考え、全員で討議し、ケースを追体験します。今回の授業では、ビジネスプランコンテストで上位入賞を目指す女子学生が主人公のケースを扱いました。「超スマート社会」にふさわしいビジネスを生み出そうとワクワクする主人公。彼女は身の回りで困っている問題に目を向け、「どうしたらもっといい世の中になるのか?」「自分に何ができるのか?」と問いを立てて、真剣にビジネスプランニングに向き合っていきます。

小野教授は、ケースを通して学生たちに問いかけます。AIやIoTを活用することで、どのような社会問題を解決できるのか。そもそも「超スマート社会」とは何なのか。例えば、回転寿司の「スマート皿」は、利用者と提供者にとってどのようなメリットがあるのか。これらの問いに対して、学生たちは自らの考えを挙手して次々に発表し、積極的にディスカッションに参加しました。

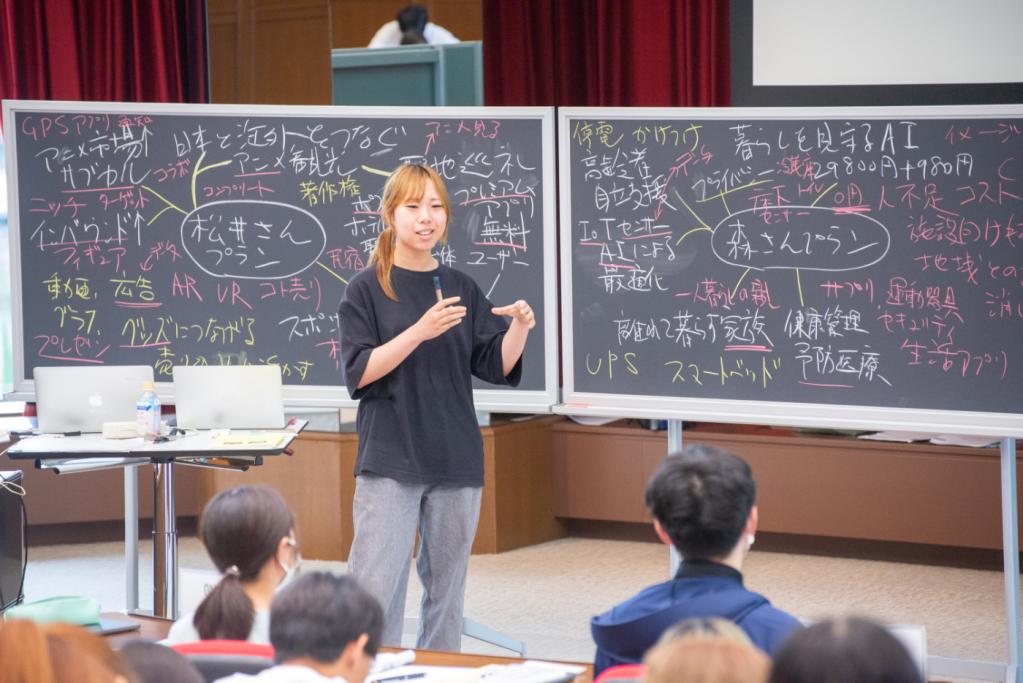

学びを生かし、入学後たった3ヶ月でビジネスプランを提案!

学生たちは講義を通じて、ビジネスプランを考えるために必要な視点を学んできました。参加者は全員、大学に入学してたった3ヶ月の1年生です。高齢化社会における交通事故の多発や、大量生産・大量廃棄による環境悪化などの社会問題を、AIやIoTを活用して解決するビジネスプランを一人ひとりが考えます。グループ討議では、お互いのビジネスプランを聞き、「そのビジネスプランすごい」と言って拍手して称え合う姿や、「このコンセプトってどういう意味?」や「こういう問題は解決できるの?」と言った質問する姿もあり、活発な意見交換をする様子が見られました。

(株)日本経営プレゼンツ・プチビジネスプランコンテスト

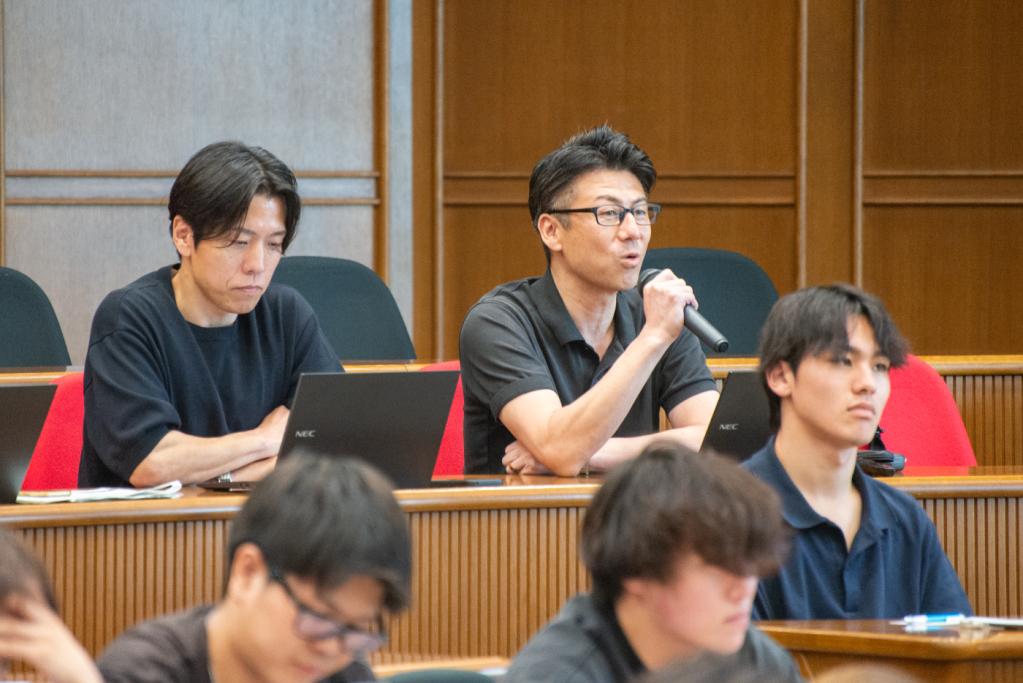

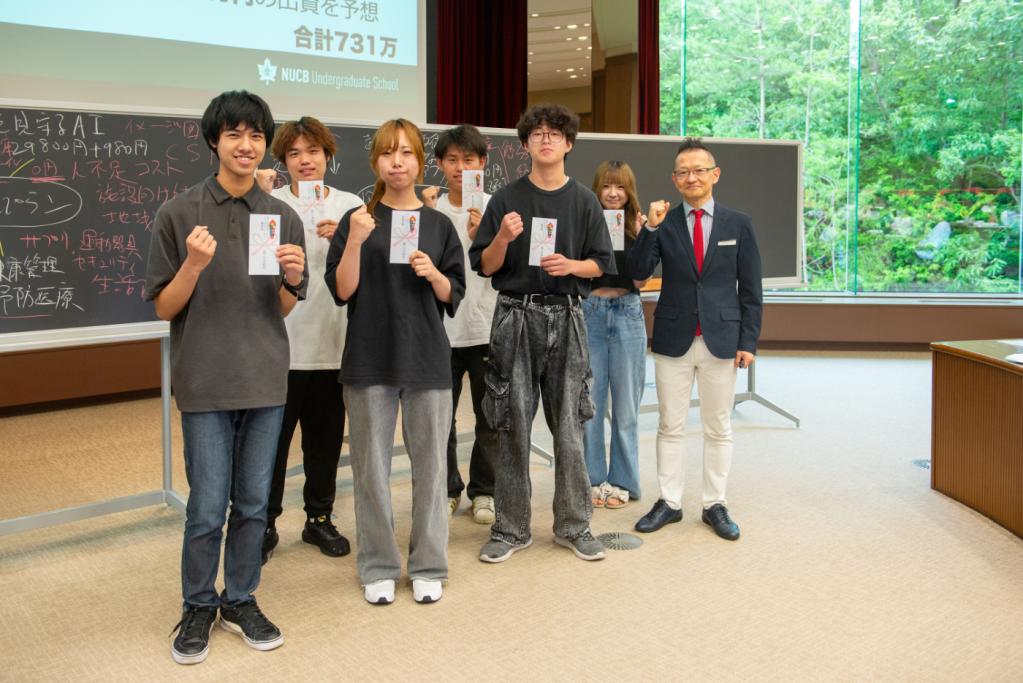

授業の後半では、大手IT企業の(株)大塚商会様のコンサルタント中山様をはじめ5名の審査員によるビジネスプランコンテストを開催しました。この授業では、ITの最前線で活躍している方々の厳しい審査をくぐり抜けた3名の学生が、自身のビジネスプランを発表しました。発表されたビジネスプランに対して、参加者は実現することを想定して質問をしていきます。発表者との質疑応答によって、提案されたビジネスプランの実現可能性が高まるような熱いディスカッションが展開されました。また、今回審査に通った優秀な3名に加え、グッドプラン賞として他3名、合計6名に「ビジネス奨励金」が手渡されました。

中山様からは、「考えが非常に柔軟で、プロでも思い浮かばないものが多かった。これからは様々なサービスを利用したときに、提供者側がデータを得て、それを活用していることを深く考えてみるといいですね」と講評を受け、利用者と提供者双方に利益があるビジネスプランを考える大切さを学びました。

過去問題

過去問題

イベント

イベント

入試情報

入試情報

ネット出願

ネット出願