ケースメソッドとは

- 教員 & 研究

ケースメソッド《Case Method》とは「ハーバード白熱教室」で日本でも一躍有名になった教育手法です。正確には1921年にハーバードビジネススクールで誕生した教授法であり「ケースメソッド授業」と呼ばれ、参加者...

READ MORE

Case Method

ケースメソッドとは

ケースメソッド《Case Method》とは「ハーバード白熱教室」で日本でも一躍有名になった教育手法です。正確には1921年にハーバードビジネススクールで誕生した教授法であり「ケースメソッド授業」と呼ばれ、参加者...

READ MORE

社会で活躍する力を磨く

高校までの予習との違い 高校までの学習における事前準備といえば「予習」が挙げられます。家庭学習で自発的に予習に取り組み、なおかつ「予習=面白いもの」という認識を持つ高校生はかなり少ないことでしょう。...

READ MORE

多様な価値観に触れるケースメソッド

「価値観の多様化時代」を表している女性蔑視発言 少し前にはなりますが、東京五輪・パラリンピック組織委員会の元会長であった森喜朗さんの女性蔑視発言が話題となりました。ご存知の方が多いので詳しい説明は割...

READ MORE

リーダーシップ は誰でも身に付けられる

学生時代のリーダーというと、クラブや部活動のキャプテン、学級委員長、生徒会役員などを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。こういった立場につきたいと考えてる人は少数派で、リーダーは一部の人だけ...

READ MORE

「誰をバスに乗せるのか」が重要

「誰をバスに乗せるのか」このフレーズを聞いてピンとくる方は企業経営に興味があり、世界中でベストセラーとなったジム・コリンズ氏の「ビジョナリー・カンパニー2」を読まれた方ではないでしょうか。本の中では...

READ MORE

情報発信社会におけるケースメソッド

SNSの普及で誰もが情報発信できる社会になりました。SNSやインターネットで入手した情報に自分の思いなどを加えて発信している方も多いのではないでしょうか。一方で、気軽に投稿できるからこそ「それらの情報が...

READ MORE

企業を見る目を磨くケースメソッド

3/1の就職活動解禁まで1ヶ月程度。本学でも志望企業への就職に向けて、3年次の学生たちが積極的に活動している様子が伺えます。 就職活動において希望企業の採用を勝ち取るためには、自分の能力をPRし、志望企業...

READ MORE

ケースメソッドで数字に強くなる

コミュニケーションにおいて数字はとても強い力を持っています。数字で表すことで具体的に伝えることができたり、共通認識を持つことができるからです。 例えば、売上状況を上司から聞かれた時に「売上は前年より...

READ MORE

ケースメソッドで学ぶ「5W1H」

「5W1H」と言えばビジネスの世界において、文章やコミュニケーションの基本と言われています。この5W1Hを意識して文章を構成することで、伝えたい情報の主旨が明確になり、かつ過不足なく伝えることができるので...

READ MORE

ケースメソッドで身に付けられる「技」

映画「鬼滅の刃」が大ヒットを記録しています。主人公の戦いの「技」である「全集中 水の呼吸」を連呼する子どもも見かけるほど、戦いものにはやはりこの「技」が付きものです。鬼滅の刃では「水の呼吸」、北斗の...

READ MORE

ケースメソッドは就職活動にも有効なのか

今年はコロナ禍での就職活動となり、全国の大学生にとって厳しい状況が続いています。先日、文部科学省および厚生労働省から発表された10月1日時点の大学生の就職内定率は前年比7.0ポイント減の69.8%。5年ぶりに7...

READ MORE

学生たちと創り上げるオンライン授業

新型コロナウイルスの影響もあり、各教育機関でオンライン授業を取り入れる動きが進んでいます。アクティブラーニングという学修スタイルを特徴とする本学においても、早期からオンライン授業を導入しています。 ...

READ MORE

ライブ型オンライン授業《授業紹介》

READ MORE

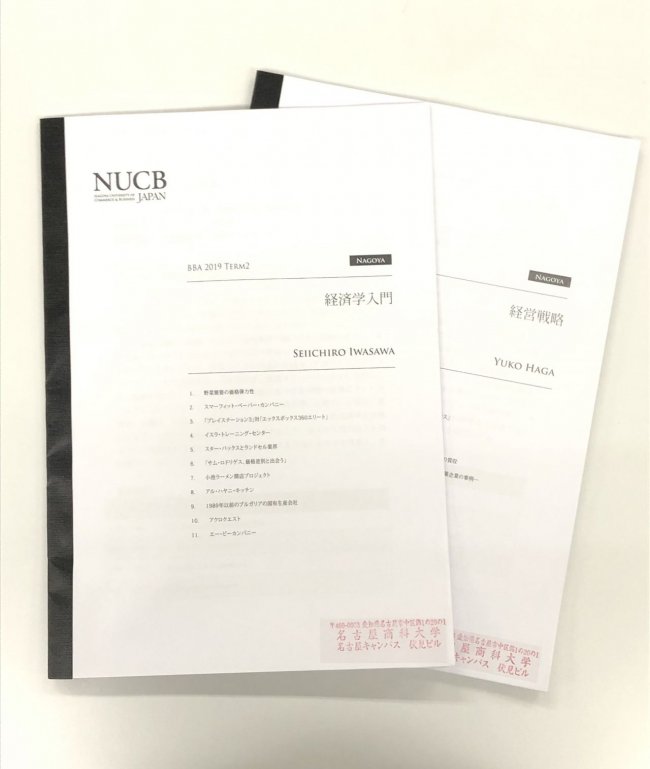

「ケースブック」の効果

名古屋キャンパスBBAでは、ケースブックを読み解く予習が必要となります。ケースブックとは企業の歴史や成功事例など、様々な実例が書かれた教材のことを指します。学生には事前に指定されたケースブックが配布さ...

READ MORE

アクティブラーニングで発信力を磨く

ある外資系企業のアメリカ人ビジネスマンはこう言いました。 「日本人の多くが、結局何を言いたいのかよくわからない」 「前置きの説明を長々とするけれど、結論が何なのかよくわからないことが多い」と。 近頃ニ...

READ MORE

ケースメソッドの成績評価

大学の成績評価方法といえば、授業最終日に行われる定期試験やレポートの点数で、90点以上ならS、80点以上ならA・・・、とつけられることが一般的な認識かと思います。しかし経営管理課程では定期試験が行われま...

READ MORE

ケースメソッドによる参加者中心型学修

ケースメソッドとは、参加者を中心とした探究型学修を指し、1922年にハーバード・ビジネス・スクールで誕生した教育手法です。欧米ではアクション・ラーニング、もしくは参加者中心型学修(Participant Centered ...

READ MORE

アクティブラーニング で培った力を活かせるインターンシップ

「インターンシップ」という言葉を聞いたことはありますか?高校生にはまだ馴染みが少ない言葉かもしれません。 インターンシップとは、学生が就職する前に企業などで「就業体験」をすることを言います。 日本の...

READ MORE

ファカルティ・ディべロップメント(FD会)を開催しました

12月5日に2018年度第4回目のファカルティ・ディベロップメント(FD会)を開催しました。FD会は、教員による教授法改善を目指すため、定期的に開催されています。 今回のテーマは『Global BBAにおけるアクティブラ...

READ MORE

フィールドスタディ 〜教室を出て学ぶ手法〜

名古屋キャンパスの都心型コースの授業は、100%アクティブラーニングで学べることが特徴です。そのアクティブラーニングには、「ケーススタディ」や「フィールドスタディ」といった手法を使って実践的なビジネス...

READ MORE

大学4年間の集大成「ケースライティング」とは?

名古屋キャンパス「都心型コース」では、アクティブラーニングの集大成として、卒業までにケースライティングを行います。 ケースライティングとは、ある企業やプロジェクトを取り上げて、主人公が直面するジレン...

READ MORE

アクティブラーニングの意味

小学校・中学校・高校ではアクティブラーニングによる授業の導入が進み、「アクティブラーニング」の授業を受けたことがある方も多いのではないでしょうか。現在、小・中・高校だけでなく、大学においてもアクテ...

READ MORE

アクティブラーニングと名商大の取り組み

アクティブラーニングとは、従来の教員による一方的な講義形式の教育とは異なり、学生自らが課題を発見、考察、ディスカッションなどを積極的にすることで、課題解決の方法を導き出す能動的な学修方法です。文部...

READ MORE

大学ランキングの常識

「大学ランキング」とは、よく聞く言葉ですが恐らくその内容を正確に理解している方はほんの一握りではないでしょうか。まずランキングには「入口」と「出口」の二種類が存在します。 入口のランキングに相当する...

READ MORE

大学受験の変革

2014年に文部科学省がこれまでのマークシート方式の大学センター入試に変わり、2020年から思考力や表現力を問う記述式の新試験を開始するという発表をしました。従来の入学試験では知識を暗記して回答するという...

READ MORE

質の高いアクティブラーニング教育

アクティブラーニングというキーワードが近年の教育業界では頻繁に飛び交っています。2014年度末に文部科学省より出された諮問によりこの学習方法が注目されていますが、アクティブラーニングは従来の「聞くだけ...

READ MORE

ディスカッションによる「上書き保存」

今、あなたはパソコンを使って事務作業をしています。企画の作成途中で、上司から声がかかりました。作業を中断するために「上書き保存」をします。用件が終わりパソコンを開いて作業を再開したら、思わぬアイデ...

READ MORE

授業への貢献

「都心型コース」のアクティブラーニング授業は、ケーススタディといった、企業の経営課題に対して自分ならどのように判断し、意思決定を下すかという学習手法を用いて展開されます。その中では参加者である学生...

READ MORE

期待できる新入社員

現在、名古屋キャンパス都心型コースで学んでいる学生も、数年後には多くが新入社員なります。しかし、今までとはかなりタイプの違った新入社員に育つことでしょう。この「タイプの違い」とは何でしょうか?それ...

READ MORE

アクティブラーニングで取得する運転免許

昨今の教育業界で注目されているアクティブラーニング。その定義は、課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習とされています。人は能動的に学んでいる時、あらゆる情報を分析し記憶しています。例えば...

READ MORE

世界中のお手本

フィンランドでは新たな教育制度が導入されました。その新制度の1つに、講義を聞くことを中心とした授業からグループワークに重点を置いた授業に切り替えるというものがあります。これまでフィンランドでは日本...

READ MORE

アクティブラーニングの効果

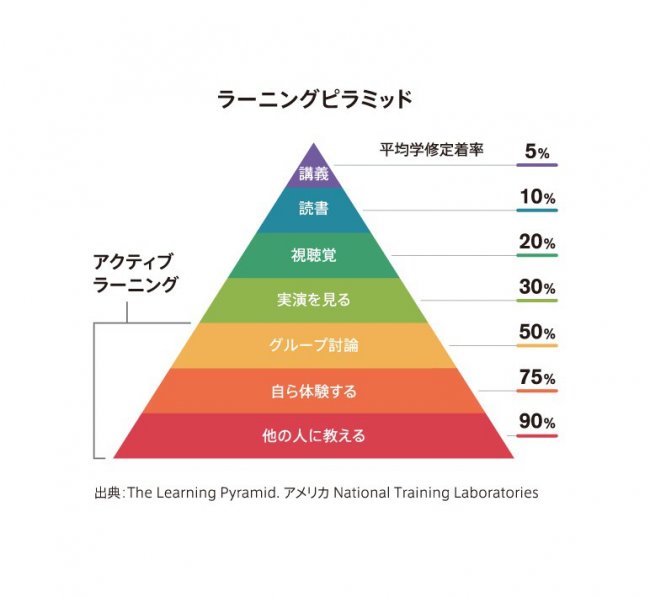

近年教育業界では「アクティブラーニング」による学習が注目されています。アクティブラーニングとは従来の教員による一方向的な講義形式の学習とは異なり、学生が主体性を持って能動的に講義へ参加する教育手法...

READ MORE

答えのない課題に取り組むアクティブラーニング

社会に出て働くには、偏差値など測れる学力ばかりが必要とされるわけではありません。理解力や思考力、コミュニケーション力などの「学ぶ力」が必要とされます。近年学力低下が謳われていますが、その背景にある...

READ MORE

「What do you think(君はどう思う)?」

OJTをはじめ、新人育成の現場では業界の基礎情報や関連する知識、企業ごとにある独自の歴史や習慣などの習得を優先する傾向があります。新人にとってインプットすることは大切ですが、それのみを優先することで会...

READ MORE

知識がレベルを高める

一方的な講義で板書された内容をノートに写すだけの講義は、生徒が受け身のため、理解も深まらず知識が定着しません。このような講義では考える力、判断力、コミュニケーション能力を伸ばすことが困難となります...

READ MORE

ニーズを見つけるための「行動観察」

アンケート調査や対象者にインタビューをして製品を開発したり、サービスを変化させることはできますが、固定概念を変えるというのは難しいものです。アンケート調査やインタビューは、インタビュアーがあらかじ...

READ MORE

社会で役立つ「意思決定力」

今までの座学というと「授業を聞き知識を蓄える」という方法にありました。このような座学による従来の授業では数学であれ、英語であれ、客観的に物事を学ぶことになりますが、学習定着率にあったように、一方的...

READ MORE

現代社会で求められる力とは

みなさんは海外へ行ったことがありますか?現代では海外旅行が当たり前となり、訪日の外国人も年々増えています。また、ITが進化し、情報量が増え、世界中の人たちとコミュニケーションが取れるようになりました...

READ MORE

脱・座学の学び

座学で一方的に講義を聴くだけの授業では、高校の学び以上のものを得るのは難しくなります。高校での学びが大学受験を目指すための「知識の習得」だとすると、大学での学びには「主体性、応用力の取得」が必要で...

READ MORE

暗記した内容を忘れてしまう理由

アクティブラーニングで学ぶ上で重要なこと、それは自発的に勉強をしようという姿勢です。何かを知ろうとする「探究型の学び」がアクティブラーニングに繋がります。勉強のできる子は学ぶことに興味を持ち、学ん...

READ MORE

インプットからアウトプットへ

日本とアメリカとの学習手法の違いを見比べてみましょう。日本では座学で覚えた知識をテストに備え繰り返し学習するのに対し、アメリカでは覚えた知識をディスカッションやディベートなど、口に出すことで知識の...

READ MORE

アクティブラーニングの評価方法とは?

アクティブラーニングの導入を推進する動きは全国各地で広がっていますが、その際に変更すべきことは授業の運営方法だけではありません。学習評価の方法も変えていく必要があります。海外の大学には『テスト50%、...

READ MORE

アクティブラーニングで主体的な人材を育成

現在、教育の課題は主体的かつ積極的な人材を育成することです。今の日本の教育では自主性は十分に育まれていますが、主体性を育成するには十分ではありません。自主性とはやるべきことを率先してすることであり...

READ MORE

「よい」授業をつくるには

児童生徒が望むよい授業を成り立たせる4因子として、 ①授業が管理されている ②基礎力が伸ばせる ③経験に基づいた授業スキル ④アクティブラーニング であることが、とある自治体の調べで明らかとなりました。具体...

READ MORE

脳に良くない習慣とは

とある脳科学者は、以下の7点を脳に悪影響を及ぼすもの及び習慣として発表しています。 ① 「興味がない」と物事をさけることが多い ② 「嫌だ」「疲れた」と愚痴を言う ③ 言われたことをコツコツやる ④ 常に効率...

READ MORE

大学受験の為の教育

現代の教育は、定期テストや入学試験のための筆記試験に重きを置いています。筆記試験によって成績が評価され、場合によっては人の人生を左右するようなこともあります。本来筆記試験とは学習の進捗度や理解度を...

READ MORE

ディベートとは?

ディベートとは、アクティブラーニングの学習手法のうちの一つで、明確なルールの元、肯定派と否定派に分かれ議論することをいいます。論題に対して、個人の意思に関わらず肯定か否定かが決まります。 ですから、...

READ MORE

ファーストペンギンになる理由

「ファーストペンギン」という言葉をご存知でしょうか?通常、群をなして生活するペンギンを観察して見えてくる事実に基づく話です。ペンギンが餌を求める時、海に飛び込むことになります。海中の魚を狙うからで...

READ MORE

将来必要となる力とは

大学受験でも必要に? 2020年度からセンター試験がなくなり、新しい学力評価テストへと変更されます。この新しい大学入試は、今までの試験とは異なり、思考力や表現力、応用力が必要となります。つまり、問題を説...

READ MORE

「疑問」を持つことから始まる

「雲はどこから来るの?」 「どうして、星はピカピカ光ってるの?」 「紙はどうやって出来ているの?」 子どもは、ある時期になると「なぜ?」「どうして?」を連発するようになります。大人にとって当たり前のこ...

READ MORE

受験勉強に役立たない?

もはや日本だけ? アクティブラーニングへの取り組みは大学だけの問題ではありません。小学校や中学校でも大きな課題となっています。欧米はもちろんアジアの小学校でも、一人の先生に対し生徒全員というスタイル...

READ MORE

社会で役立つ力とは

「学ぶ」とはどのような行為なのでしょうか?それは、教員の知識タンクから生徒の知識タンクに注ぐというイメージでしょうか?しかし「学ぶ」という行為を深く調べるとそうではないことが分かります。学ぶという...

READ MORE

ケースメソッドは決断力を鍛える?

日常の様々な場面において「決断力」は必要となります。進路を決める時や就職をする時、ビジネスの中など様々な場面で必要なスキルとなります。近年の教育業界で不足しているのは「決断力」を養うことと言われて...

READ MORE

深い学びとなるアクティブラーニングとは?

アクティブラーニングを行う大学は日本に広がりつつありますが、深い理解が伴わなければ、大学教育としては不足です。これからの時代に必要なのは「深い学びとなるアクティブラーニング」です。単にアクティブラ...

READ MORE

社会で不可欠な能力を養うには?

現代の社会において、企業が求める人物像には、積極性・コミュニケーション能力・協調性などと挙げればきりがないですが、これは企業が新入社員に与えれた仕事をこなすだけよりも、主体性を持ち自分の考えで行動...

READ MORE

人間の仕事は奪われるのか?

オックスフォード大学の有名な教授が発表した「あと10年で消える職業・なくなる仕事」の予測では、人間の行う仕事のうち47%が機械に奪われるとのことです。これは世界中の働く世代に衝撃を与えました。機械により...

READ MORE

ファカルティ ディべロップメント(FD会)開催

4月12日に教員による教授法改善を目指す今年度第1回目のファカルティディベロップメント(FD会)を開催しました。今回のテーマは『アクティブラーニング、ケースメソッドによる講義の改善』で、受講生の学習意欲...

READ MORE

名古屋キャンパスのアクティブラーニング教室

アクティブラーニングの醍醐味の一つに、学生たちが活発に意見を交流し、視野を広げることのできる点があります。名古屋キャンパスの教室は、アクティブラーニングで学修することに適したつくりになっています。 ...

READ MORE

極めよう、ブランディング思考

ヴィトン、エルメス、グッチ・・、誰でも知っているブランド名です。ザラ、ユニクロ、ジーユー・・、ステータスは違いますが、これらも立派なブランドとして定着しています。ブランドがブランドとして認知される...

READ MORE

思考の引き出し

テーブルの上にコップが乗っていると想像してください。真横から見れば、長方形か台形に見えます。真上から見れば円形、手に持って底から見れば、やはり円形。同じコップなのに見る角度を変えれば、まったく違っ...

READ MORE

リサーチの観点

ケース教材を予習して何回も読み込み、提示されたアサインメント(課題)に従って自分なりの回答を用意し、講義中に発表する。これがケーススタディの基本形です。そのため予習の中心は、ケース教材の本文や付随...

READ MORE

変化対応力が鍵

名古屋キャンパス都心型コースでは、アクティブラーニングによるケーススタディが実施されて4か月が経過しました。第1期入学生は毎日元気に学んでおります。ケーススタディは、毎回のケース教材を予習として読...

READ MORE

MBAと大学教育

近年、国内でもビジネススクール教育の比較が行われるようになってきました。ビジネススクールとは欧米社会では経営学・経済学を扱うの大学の専門教育を意味しており、「大学院」教育のみを指してはいません。ビ...

READ MORE

大学で「何を学んだか」ではなく「どう学んだか」

想像して下さい、あなたは実践経験が全くない医学部卒業生に手術を任せられますか?実習しか経験のない歯医者に虫歯の治療を任せられますか?実はこれは「経営学」も同様で、企業経営に求められる意思決定の場面...

READ MORE

アクティブラーニング専用教室

ケースメソッドを効果的に実施する上で最も重要な要素の一つに「ケース教室」があります。通常教室とケース教室の違いは数多くありますが、世に数多く存在するケース教室の特徴は、参加者を中心としている点に特...

READ MORE

ハーバードのケースを実施

アクティブラーニングを特徴とする都心型コースの週末講義の第1回目は、ビジネススクールで大人気の長澤先生による「クリティカルシンキング」でした。この講義では、ハーバードビジネススクールのケースを利用し...

READ MORE

アクティブラーニング講義が始まりました

桜花爛漫の春、名古屋キャンパスにていよいよ都心型コースが始動しました。名古屋商科大学の教育手法の改革として始まった都心型コース。ケーススタディによるアクティブラーニング中心の講義にて、ビジネスを体...

READ MORE

アクティブラーニングは学生が主役〜その16〜

国際学部の竹澤伸一教授による「アクティブラーニング」コラム第16回。竹澤先生は学生に寄り添い、授業で発言する楽しさを教え、教員として学生の貴重な学びの時間に熱意を持って向き合いながら、「学生全員が主...

READ MORE

アクティブラーニングは学生が主役〜その15〜

国際学部の竹澤伸一教授による「アクティブラーニング」コラム第15回。竹澤先生は学習の楽しさを共有する授業に取り組みながら、貴重な学びの時間に真剣に向き合い、学生の自己実現に向けて身につけるべく能力を...

READ MORE

アクティブラーニングは学生が主役〜その13〜

国際学部の竹澤伸一教授による「アクティブラーニング」コラム第13回。竹澤先生は学習の楽しさを共有する授業に取り組みながら、貴重な学びの時間に真剣に向き合い、学生の自己実現に向けて身につけるべく能力を...

READ MORE

アクティブラーニングは学生が主役〜その12〜

国際学部の竹澤伸一教授による「アクティブラーニング」コラム第12回。竹澤先生は「主人公」である学生と共に学び合い、自己表現を引き出し、生きる力を身につける指導をしながら、授業のレパートリーに多様性を...

READ MORE

アクティブラーニングは学生が主役〜その11〜

国際学部の竹澤伸一教授による「アクティブラーニング」コラム第11回。竹澤先生は「主人公」である学生と共に学び合い、自己表現を引き出し、生きる力を身につける指導をしながら、授業のレパートリーに多様性を...

READ MORE

アクティブラーニングは学生が主役〜その10〜

国際学部の竹澤伸一教授による「アクティブラーニング」コラム第10回。竹澤先生は「主人公」である学生と共に学び合い、自己表現を引き出し、生きる力を身につける指導をしながら、授業のレパートリーに多様性を...

READ MORE

アクティブラーニングは学生が主役〜その9〜

国際学部の竹澤伸一教授による「アクティブラーニング」コラム第9回。竹澤先生は学生一人ひとりを授業の「主人公」にするために、時に引き立て役となり「学ぶこと」の楽しさを共有し、通常の授業がもつ潜在力を...

READ MORE

アクティブラーニングは学生が主役〜その8〜

国際学部の竹澤伸一教授による「アクティブラーニング」コラム第8回。竹澤先生は学生一人ひとりを授業の「主人公」にするために、時に引き立て役となり「学ぶこと」の楽しさを共有し、通常の授業がもつ潜在力を...

READ MORE

アクティブラーニングは学生が主役〜その7〜

国際学部の竹澤伸一教授による「アクティブラーニング」コラム第7回。竹澤先生は学生一人ひとりを授業の「主人公」にするために、時に引き立て役となり「学ぶこと」の楽しさを共有し、通常の授業がもつ潜在力を...

READ MORE

アクティブラーニングは学生が主役〜その6〜

国際学部の竹澤伸一教授による「アクティブラーニング」コラム第6回。竹澤先生は授業の「主人公」である学生に自ら歩み寄り、発言を促し、主人公の意見に耳を傾けます。学生数が少数であれ多数であれ、その方法...

READ MORE

アクティブラーニングは学生が主役~その5~

国際学部の竹澤伸一教授による「アクティブラーニング」コラム第5回。竹澤先生は授業の「主人公」である学生に自ら歩み寄り、発言を促し、主人公の意見に耳を傾けます。学生数が少数であれ多数であれ、その方法...

READ MORE

アクティブラーニングは学生が主役~その4~

国際学部の竹澤伸一教授による「アクティブラーニング」コラム第4回。竹澤先生は授業の「主人公」である学生に自ら歩み寄り、発言を促し、主人公の意見に耳を傾けます。学生数が少数であれ多数であれ、その方法...

READ MORE

アクティブラーニングは学生が主役〜その3〜

国際学部の竹澤伸一教授による「アクティブラーニング」コラム第3回。近年教育業界で注目されているアクティブラーニングの先駆者として、本学でも積極的に授業に導入しています。 「『授業』は『授業』だけで...

READ MORE

アクティブラーニングは学生が主役〜その2〜

国際学部の竹澤伸一教授による「アクティブラーニング」コラム第2回。近年教育業界で注目されているアクティブラーニングの先駆者として、本学でも積極的に授業に導入しています。 すでに名商大日進キャンパス...

READ MORE

アクティブラーニングに最適な環境

アクティブラーニングとは従来の一方向的な講義とは一味違い、ディスカッションや発表を繰り返し行う学生参加型の双方向的な質の高い教育スタイルのことをいいます。活発なアクティブラーニングを行うには整った...

READ MORE

アクティブラーニングは学生が主役

国際学部の竹澤伸一教授による「アクティブラーニング」コラム第1回。近年教育業界で注目されているアクティブラーニングの先駆者として、本学でも積極的に授業に導入しています。 「アクティブラーニングの5箇...

READ MORE

アクティブラーニング5箇条

① 「学生の発言」のあらゆる場面を正当に評価する 発言内容の正誤を評価するのではなく、発言に至る過程を評価する。 ② 決して「言わせっぱなし」にはしない 発言内容を書かせて説明してもらう。そうすれば理解の...

READ MORE

指導者のアクティブラーニングへの取り組み

文部科学省による今後の教育でのアクティブラーニングの導入の提唱がされていますが、実際の教育の現場ではどう進めて良いのか戸惑いを感じている教員が多いのが現状です。授業の中で学生との意見交換やグループ...

READ MORE

課題発見・解決のための学修法

教育とは学校で習ったすべてのことを忘れてしまった後に、自分の中に残るものをいう。 そしてその力を社会が直面する諸問題の解決に役立たせるべく、自ら考え行動できる人間をつくることである。 アインシュタイ...

READ MORE